Informationen zum Münzfund bei den Aufräumarbeiten

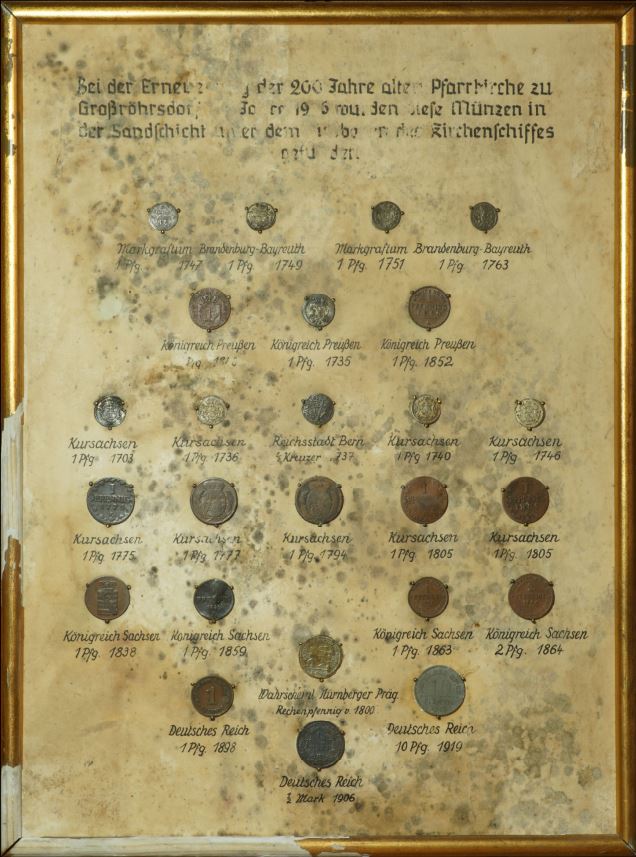

Bei der Beräumung der Brandschuttmasse aus der Stadtkirche Großröhrsdorf wurde 2024 ein Tablett mit 25 Münzen gefunden. (Vgl. Kunstguterfassung 6. Votum vom 14.02.2024)

Bei der Beräumung der Brandschuttmasse aus der Stadtkirche Großröhrsdorf wurde 2024 ein Tablett mit 25 Münzen gefunden. (Vgl. Kunstguterfassung 6. Votum vom 14.02.2024)

Der Rahmen war beschädigt, das Papier durchweicht, schmutzig und stockfleckig. Nach einer sanften Reinigung mit einem weichen Pinsel habe ich das Objekt der Restauratorin Cornelia Lindner, Radebeul, zur Begutachtung vorgelegt. Sie empfahl eine „Trockenreinigung aller Teile und eine Schimmelbehandlung“, außerdem die „Anfertigung einer Kassette zur dauerhaften archivgemäßen Aufbewahrung“. Der Förderverein Stadtkirche Großröhrsdorf hat die Finanzierung in Höhe von 385,56 € übernommen. Mit Unterstützung durch den Numismatiker Stefan Filip, Großröhrsdorf, habe ich eine kleine Recherche vorgenommen.

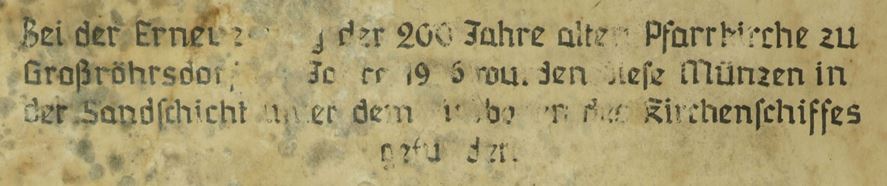

Bei der Erneuerung der 200 Jahre alten Pfarrkirche zu Großröhrsdorf im Jahre 1936 wurden diese Münzen in der Sandschicht unter dem Fußboden des Kirchenschiffes gefunden.

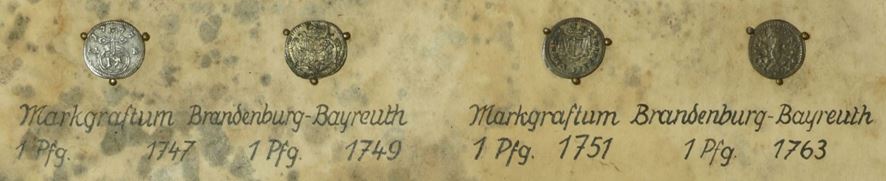

1. Reihe: Es sind vier Silber-Pfennige von 1747, 1749, 1751 und 1763, die alle in der Regierungszeit von Markgraf Friedrich III. in Bayreuth geprägt wurden.

Markgraftum Brandenburg-Bayreuth war ein reichsunmittelbares Territorium des Heiligen Römischen Reichs im Fränkischen Reichskreis, das von den fränkischen Nebenlinien des Hauses Hohenzollern regiert wurde. Seit 1810 Teil im Königreich Bayern.

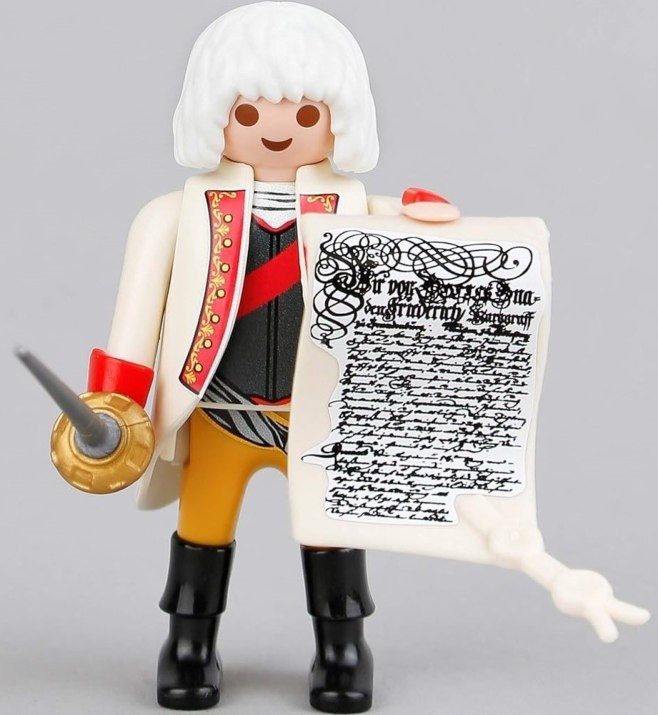

Friedrich III. von Brandenburg-Bayreuth (1711-1763) war Markgraf des Fürstentums Bayreuth von 1735-1763. Er gilt als aufgeklärter Fürst. Man nannte ihn zu Bayreuth den „Vielgeliebten“, da er auch beim einfachen Volk sehr beliebt war. Von seiner Residenz in Bayreuth aus förderte er Wissenschaft und Kunst. Er gründete die Erlanger Universität, die heute seinen Namen trägt.

Auf der Vorderseite der Münze sind die beiden gekrönten Wappenschilde von BrandenburgBayreuth zu sehen. Auf der Rückseite: Ein Reichsapfel mit der Wertbezeichnung 1 pf, die Jahreszahl 1747 sowie die Initialen C L - R des Münzmeisters Christoph Lorenz Ruckdeschel. Durchmesser 12 mm, Gewicht 0,28 g; Material Silber. Der Sammlerwert für jede Münze beträgt heute je nach Münz-Zustand 12 € bis 35 €.

Auf der Vorderseite der Münze sind die beiden gekrönten Wappenschilde von BrandenburgBayreuth zu sehen. Auf der Rückseite: Ein Reichsapfel mit der Wertbezeichnung 1 pf, die Jahreszahl 1747 sowie die Initialen C L - R des Münzmeisters Christoph Lorenz Ruckdeschel. Durchmesser 12 mm, Gewicht 0,28 g; Material Silber. Der Sammlerwert für jede Münze beträgt heute je nach Münz-Zustand 12 € bis 35 €.

Das Antlitz des beliebten und klugen Monarchen ziert nicht nur der Konventionstaler von 1755 (Durchmesser 42,7 mm; 27,82 g; Kosten heute etwa 850,-€).

2019 gelang es der Universität von Erlangen eine PLAYMOBIL-Sonderfigur mit einer limitierten Auflage von 25.000 Stück herauszugeben. In der einen Hand ein Schwert (des Geistes?), in der anderen Hand die Stiftungsurkunde der von Friedrich III. 1743 gegründeten Universität. In der Erklärung dazu heißt es: „Unser Friedrich soll daran erinnern, dass die Wurzeln von forscherischer Kreativität im Spielen liegen. Wissenschaft ohne Spieltrieb ist unmöglich, weilnur das ungezwungene Durchspielen verschiedener Ideen letztlich zum Ergebnis führt. Spielen ist auch die Triebfeder von Innovation, und davon verstehen wir als innovationsstärkste Uni Deutschlands eine ganze Menge.“

2. Reihe: Es sind drei Pfennige vom Königreich Preußen aus den Jahren 1735, 1840 und 1852

Der Staat Preußen war seit der Königskrönung Friedrichs III. von Brandenburg 1701 bis zur Abdankung von König Wilhelm II. während der Novemberrevolution 1918 ein Königreich. Die Hauptstadt war Berlin.

Friedrich Wilhelm I. (1688-1740), gekröntes Monogramm: Durchmesser 13,5 mm; 0,5 g, Material Billon; Beschriftung Rückseite: 1 GUTER PFEN 1735

Abbildungen von links nach rechts: 1713 , 1728 in Dresden , 1732 Empfang Salzburger Exulanten, 1733

Friedrich Wilhelm I. (1688 - 1740) wurde nach dem Tod seines Vaters 1713 König in Preußen und Kurfürst von Brandenburg. Der Aufbau eines starken Heeres, mit dem er nur einmal Krieg führte, brachte ihm den Beinamen Soldatenkönig ein. Innenpolitisch sorgte Friedrich Wilhelm I. für einen sparsamen Hof und eine straffe Verwaltung. Er praktizierte eine tolerante Religionspolitik. Sein Erlass des Einwanderungspatents 1732, mit dem er etwa 15.000 verfolgte Salzburger Protestanten in Preußen aufnahm, fand europaweit Beachtung.

Bei beiden Münzen handelt es sich um Kupfermünzen mit einem Gewicht von 1,5 g und einem Durchmesser von 17,5 mm. Sie zeigen auf der Vorderseite den bekrönten preußischen Adler und die Wertangabe 360 EINEN THALER. Das heißt: 360 Pfennige haben den Wert von einem preußischen Taler.

Auf der Vorderseite steht 1 PFENNIG, die Jahreszahl 1840 bzw. 1852 und die Kennzeichnung als so genannte SCHEIDE MÜNZE. Scheidemünzen sind in der Numismatik Münzen, deren Metallwert niedriger ist als der aufgeprägte Nennwert.

Die Prägung der Pfennigmünze von 1840 fiel in das letzte Jahr der Herrschaft des preußischen König Friedrich Wilhelm III. (1770 -1840) – linkes Bild - bzw. in das erste Jahr der Herrschaft des preußischen König Friedrich Wilhelm IV. (1795 – 1861) – rechtes Bild.

Friedrich Wilhelm III. war von 1797 bis 1840 König von Preußen und Kurfürst von Brandenburg (bis 1809). Am Beginn seiner Herrschaft betrieb er eine Neutralitätspolitik, die zur Isolierung Preußens und Abhängigkeit von Frankreich, aber auch zu Gebietsgewinnen führte. Unter drohender Gefahr befahl er im Jahr 1806 die Mobilmachung gegen Napoleon, der die Preußische Armee in der Schlacht bei Jena und Auerstedt vernichtend schlug. Der Frieden von Tilsit 1807 besiegelte die Niederlage Preußens mit großen Gebietsverlusten. Zur Stärkung des Reststaats ermöglichte Friedrich Wilhelm III. eine Reihe von Reformen. Nur zögerlich schloss er sich im Jahr 1813 den Befreiungskriegen gegen Napoleon an. Nach dem Wiener Kongress 1815 sorgte er für den Wiederaufstieg Preußens und die Rückgewinnung der alten Gebiete.

Friedrich Wilhelm IV. (1795 - 1861) war von 1840 bis zu seinem Tod König von Preußen. In seiner Regierungszeit sah er sich mit zwei elementaren Umbrüchen konfrontiert: Der Industriellen Revolution und der bürgerlichen Forderung nach politischer Mitsprache. Die erste Regierungsphase (1840/48) war anfänglich von Zugeständnissen geprägt (Lockerungen der Zensur, eine Amnestie politisch Verfolgter und eine Versöhnung mit der katholischen Bevölkerung). Friedrich Wilhelm beabsichtigte mit diesen Maßnahmen, der Forderung nach einer preußischen Verfassung den Boden zu entziehen.

Dies gelang jedoch nicht und viele Zugeständnisse wurden noch vor Beginn der Revolution von 1848 wieder zurückgenommen. In der zweiten Regierungsphase (1848/49) gelang es dem König mit einer Strategie der anfänglichen Zurückhaltung, seine absolutistische Position zurückzugewinnen. Mit der Ablehnung der Kaiserkrone und der militärischen Niederschlagung der Erhebungen im Königreich Sachsen, im Großherzogtum Baden und in der Pfalz trug er entscheidend zum Ende der Revolution bei. In der dritten Regierungsphase (1849/58) baute er den Staat mit einer nach seinen Vorstellungen erlassenen und mehrfach abgeänderten Verfassung zu einer konstitutionellen Monarchie um. In diesem Zeitraum erweiterte er das Staatsterritorium um die Hohenzollernschen Lande und einen Teil des Jadebusens, um den preußischen Kriegshafen Wilhelmshaven gründen zu können. Zuletzt musste er aus gesundheitlichen Gründen die Regierungsgeschäfte seinem jüngeren Bruder Wilhelm, der ihm auf den Thron folgte, übertragen.

3. Reihe Mitte: Bildunterschrift „Reichsstadt Bern ½ Kreuzer 1737“

Im „Großröhrsdorfer Münzfund“ befindet sich ein ½ Kreuzer, geprägt in Silber mit einem Durchmesser von 12,3 mm und einem Gewicht von 0,4 g. Die Prägestätte ist Appenzell – Innerrhoden in der Deutschschweiz, 1737, ein Jahr nach der Kirchweihe von Großröhrsdorf. Auf der Vorderseite sieht man den Reichsadler und den Appenzellerbär, die Jahreszahl 1737, sowie auf der Rückseite ½ für einen halben Kreuzer, der einen Wert von zwei sächsischen Silberpfennig besaß. - 1734 erteilte der Innerrhoder Landrat dem Luzerner Münzmeister Karl Franz Krauer die Bewilligung, in Appenzell eine Münzstätte einzurichten und für fünfzehn Jahre zu betreiben. Doch der gewiefte Münzmacher begann sofort in großen Mengen Scheidemünzen von geringerem Silbergehalt zu prägen, deren Wert schwer zu überprüfen war. Seine Münzen besaßen einen großen Anteil an Kupfer, Zinn und Zink. So dürfte auch „unsere“ Münze keine reine Silbermünze sein. Bereits 1738 wurde die Münzstätte vorläufig geschlossen und Krauer wurde 1742 sogar kurzzeitig verhaftet. Mit seinem Tod 1745 wurde die Münzprägung in Innerrhoden endgültig eingestellt. Heute erinnert nur noch die Ortsteilbezeichnung „Münz“ an die einstige Krauersche Prägestätte. Die in Großröhrsdorf gefundene Münze hat heute einen numismatischen Sammlerwert von etwa 25 bis 50 €.

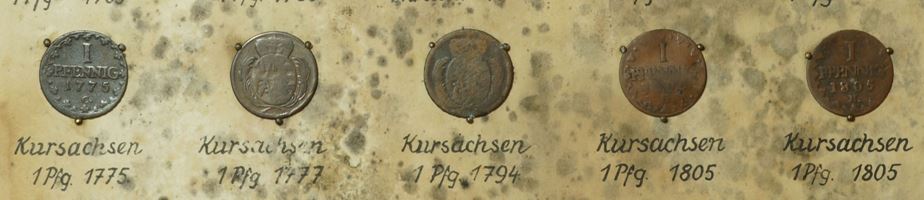

3./4. Reihe: Es sind insgesamt neun Pfennige aus Kursachsen aus einem Zeitraum von 100 Jahren (1703, 1736, 1740, 1746, 1775, 1777, 1794, 1805).

Das Kurfürstentum Sachsen war ein Territorium des Heiligen Römischen Reiches. 1356 wurde das Herzogtum Sachsen-Wittenberg durch Kaiser Karl IV. in der Goldenen Bulle zu einem der Kurlande ernannt. In der Frühen Neuzeit war das Kurfürstentum bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts für etwa 200 Jahre das zweitbedeutendste Territorium und Schutzmacht der protestantischen Fürstentümer im Heiligen Römischen Reich.

Das 18. Jahrhundert war geprägt durch eine Entfaltung absolutistischer Macht, unter der eine Blüte der Kunst und des Kirchenbaus im barocken Stil zu beobachten ist. In dieser Zeit entstand u. a. die größte protestantische Kirche, die berühmte „Frauenkirche“ in Dresden, welche 1734 durch den Superintendenten Valentin Ernst Löscher (1671-1749) eingeweiht wurde. Zwei Jahre später weihte er die Kirche in Großröhrsdorf ein.

Unsere neun Kollektenpfennige wurden geprägt während der Herrschaft der letzten vier sächsischen Kurfürsten:

Abbildungen von links nach rechts: Friedrich August I.(1670-1733), Friedrich August II. (1696-1763), Friedrich Christian (1722-1763), Friedrich August III. (1750-1827)

Friedrich August I.: 1694–1733: 1709–1733 als August II. König von Polen und Großherzog von Litauen. Dresden und Warschau erlebten unter seiner Herrschaft ihre kulturelle und architektonische Blüte.

Friedrich August II.: 1733–1763: Als August III. ebenfalls König von Polen und Großherzog von Litauen. Die Niederlage gegen Preußen im Siebenjährigen Krieg stürzte Sachsen in den finanziellen Ruin.

Friedrich Christian: 1763: Starb nach nur 74 Tagen Herrschaft an den Blattern.

Friedrich August III.: 1763–1806: Kam bereits im Kindesalter auf den Thron. Er verzichtete später auf die polnische Krone. Napoleon erhob das auf seiner Seite stehende Kurfürstentum Sachsen 1806 zum Königreich.

Von den neun Pfennigen, ja von allen erhaltenen Münzen auf dem Tablett, ist für mich die schönste Münze der Silberpfennig von 1736, dem Jahr der Einweihung der Großröhrsdorfer Kirche:

Dieser Silberpfennig hat einen Durchmesser von 12,46 mm und ein Gewicht von nur 0,37 g. 12 Pfennige ergaben einen Groschen, 24 Groschen ergaben einen Reichstaler; d. h. 288 Pfennige besaßen den Wert eines Reichstalers. Geprägt wurde die kleinste Münze in Dresden. In dieser Zeit regierte der Kurfürst Friedrich August II. 1733-1763 als August III. König von Polen und Großherzog von Litauen: Auf der Vorderseite sieht man im Zentrum den Kurfürstenhut über dem sächsischen Wappen mit den gekreuzten Meißner Schwertern, sowie links und rechts davon je einmal den polnischen Adler und den litauischen Reiter; und über allem die polnische Königskrone. Auf der Rückseite ist der Reichsapfel zu sehen, in dessen Kreis das Zeichen für 1 Pfennig sich befindet. Links und rechts kann man die Jahreszahl 1736 lesen; unten das Zeichen des Dresdner Münzmeisters.

Diese Abbildung zeigt einen Silbertaler mit dem Bildnis Friedrich August und der Umschrift Von Gottes Gnaden Friedrich August König von Polen, Herzog von Sachsen. Auf der anderen Seite die Wappen wie auf dem Pfennig und darüber die polnische Krone und die Jahreszahl 1736. Damals verdiente ein Handwerker z. B. beim Kirchbau in Großröhrsdorf im Jahr etwa 70 Taler. Das heißt: Er ihm standen täglich etwa 55 Pfennige zum Unterhalt für sich und seine Familie zur Verfügung. Ein Silberpfennig kostet heute übrigens im Münzhandel etwa 25 €, der Taler (ca. 28,8 g Silber) wird für 3.650,-€ angeboten.

5. Reihe: Vier Pfennige vom Königreich Sachsen aus den Jahren 1838, 1859, 1863, 1864

Das Königreich Sachsen bestand von 1806 bis 1918. In dieser Zeit regierten insgesamt sieben Könige auf den Thron. Die gefundenen Kollektenmünzen sind Kupfermünzen mit einem Gewicht von jeweils ca. 1,4 g. Ihr numismatischer Handelswert liegt je nach Erhalt bei etwa 5,-€ bis 15,-€. Die erste Münze wurde z. Z. der Herrschaft von König Friedrich August II. (1797-1854) geprägt; er regierte von 1836 bis 1854. Die drei anderen Münzen wurden z. Z. der Herrschaft von König Johann (1801-1873) geprägt; er regierte von 1854 bis 1873.

Friedrich August II. (1797-1854). Da die drei älteren Brüder seines Vaters, König Friedrich August I., Prinz Karl und König Anton, keine überlebenden Söhne hatten, trat er als 3. König von Sachsen 1836 die Nachfolge an. Politische Fragen löste er aus reinem Pflichtgefühl. Meist berief er sich auf seine Minister. Als ein ausgesprochen liebenswerter und intelligenter Mann war er schnell beim Volk beliebt. Bei einer Reise in Tirol verunglückte sein Wagen und er starb durch einen Pferdetritt am Kopf.

König Johann (1801-1873). Da Friedrich August II. in seinen zwei Ehen kinderlos geblieben war, trat an seine Stelle als 4. König von Sachsen 1854 sein vier Jahre jüngerer Bruder Johann. Während seiner Herrschaft trat das Königreich Sachsen dem Deutschen Kaiserreich bei. Unter dem Pseudonym Philalethes übersetzte er die Göttliche Komödie von Dante Alighieri. Unter ihm wandelte sich Sachsen zu einem der modernsten deutschen Teilstaaten. Aus seiner Ehe gingen neun Kinder hervor.

König Johann (1801-1873). Da Friedrich August II. in seinen zwei Ehen kinderlos geblieben war, trat an seine Stelle als 4. König von Sachsen 1854 sein vier Jahre jüngerer Bruder Johann. Während seiner Herrschaft trat das Königreich Sachsen dem Deutschen Kaiserreich bei. Unter dem Pseudonym Philalethes übersetzte er die Göttliche Komödie von Dante Alighieri. Unter ihm wandelte sich Sachsen zu einem der modernsten deutschen Teilstaaten. Aus seiner Ehe gingen neun Kinder hervor.

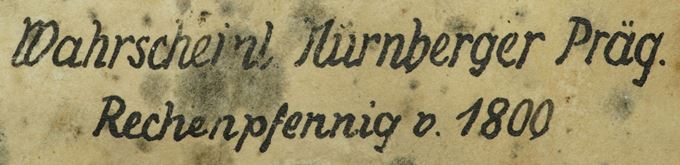

6. Reihe: Unterschrift: „Wahrscheinl. Nürnberger Präg. Rechenpfennig v. 1800“

Material Messing. Bildnis zeigt einen Löwen. Umschrift ist nicht zu deuten.

Unter den 1936 gefundenen Münzen in der Großröhrsdorfer Stadtkirche befindet sich eine Münze, die keine Münze mit Zahlkraft ist. Es handelt sich um einen so genannten „Rechenpfennig“. Sie wurden bereits im 13. Jahrhundert geprägt, oft aus Messing oder Kupfer, und sahen aus wie Pfennige. Durchmesser etwa 10 bis 12 mm. Doch sie dienten nicht zum Bezahlen, sondern wurden beim Rechnen auf Linien verwendet. Daher der Name „Rechen-Pfennig“. Im 16. Jahrhundert wurden sie oft zusätzlich als Propagandamittel eingesetzt, indem auf ihnen Bildnisse von Fürsten mit glorifizierenden Umschriften geprägt wurden. Eine Hochburg der Rechenpfennigprägestätten war Nürnberg. Ab etwa 1800 setzte sich das linienlose Rechnen durch und die einstigen Rechenpfennige wurden als Spielmarken, quasi als „Spielgeld“ verwendet und als solche auch noch bis ins

19. Jahrhundert weiter geprägt. Offenbar hat man auch schon vor 200 Jahren wertlose Spielmarken in den Kollektenbeutel eingeworfen!

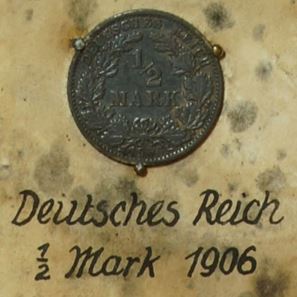

7./8. Reihe: Deutsches Reich:

Auf der Rückseite der drei Münzen ist sehr schön der Große Reichsadler mit einem kleinen Brustschild zu sehen. Auf der Silbermünze ist der Reichsadler zusätzlich noch mit einem Eichenlaubkranz umrankt. Der numismatische Sammlerwert liegt jeweils zwischen 5,-€ und 15,-€.

Das Deutsche Reich entstand formell zum 1. Januar 1871 durch das Inkrafttreten einer gemeinsamen Verfassung. Der Kaisertitel für den preußischen König und auch die Reichsgründung wurden als Angelegenheit der Fürsten inszeniert. So ist auch die Kaiserproklamation des preußischen Königs am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles zu verstehen.

Die Kaiser des Deutschen Reiches (1871–1918) waren: Wilhelm I. (1871–1888); Friedrich III. (9. März – 15. Juni 1888), der nur 99 Tage regierte; Wilhelm II. (1888–1918) , während dessen Herrschaft die Monarchie in Deutschland gegen Ende des Ersten Weltkriegs endete. 1888 wird deshalb auch das „Drei-Kaiser-Jahr“ im Deutschen Reich bezeichnet.

Zwei der drei gefundenen Münzen wurden während der Regierungszeit von Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) geprägt. 1918 musste der Kaiser nach dem verlorenen I. Weltkrieg abdanken und floh ins Exil nach Holland. Das 10-Pfennig-Stück ist bereits in der „neuen“ Zeit, der Weimarer Republik entstanden. Alle Münzen tragen dann noch bis 1945 denReichsadler als Wappen (s. o.).

Für die Recherche wurden einschlägige Beiträge zur Numismatik und Artikel bei wikipedia verwendet, ohne dabei Zitate und Quellen dezidiert zu kennzeichnen. Münzen sind originale Zeitdokumente, die einen Beitrag zum Verstehen von historischen Abschnitten leisten können. In diesem Sinn bildet der Münzfund in der Großröhrsdorfer Kirche einen ideellen Schatz, aus einem Zeitraum von 200 Jahren (1703-1919) sächsisch-deutscher Geschichte.

Zusammengestellt: Pfarrer i. R. Norbert Littig, Wallroda, 18.05.2025